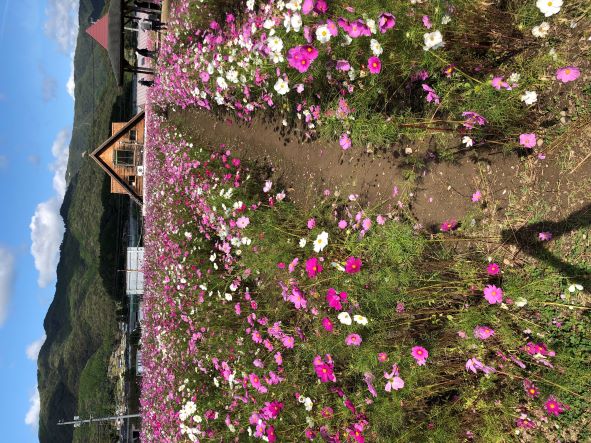

筆者は北房コスモス広場のコスモスが好きです。

満開でした。

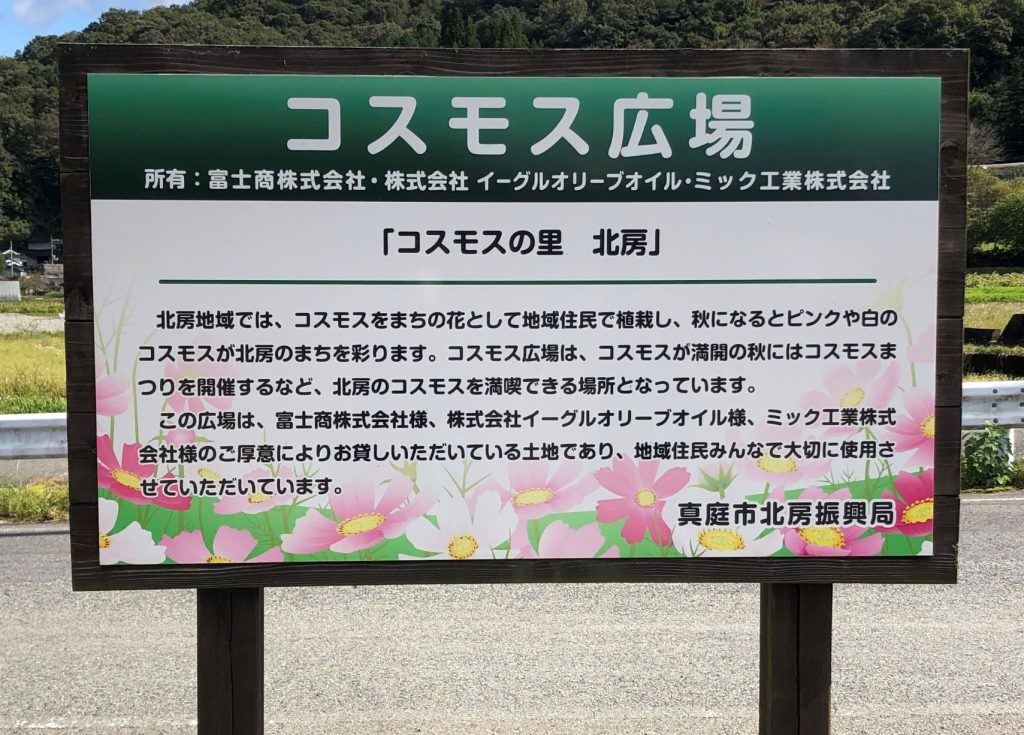

毎年10月の第二日曜に開催される「北房コスモスまつり」は中止でしたが、コスモスは今年も綺麗に咲いていました。

今回は、ペットボトルタワーが設置されていました。

筆者は今まで知らなかったのですが、「北房ハート広場イルミネーション」という毎年12月中旬から2月中旬まで行われるイベントがあるようです。このペットボトルタワーはそのイルミネーション装置の一部だと思います。2020年、2019年、2018年と、イベントの規模を縮小しながらも開催されていたようです。きっと見応えのあるイルミネーションなんでしょうね。今年も開催されるといいですね(^-^)

ところで、気のせいかもしれませんが、今年のコスモスの草丈が何となく低い…。過去記事(岡山県北のコスモス畑)のコスモスの写真と見比べてみましたが、ちょっとよく分かりませんでした。でも、多分いつもより低いんです。

コスモスの草丈を低く育てる方法に、種まきを遅くするというものがあります。例年より種まきが遅かったのでしょうか? それとも、今年はついこの間まで夏のような暑さが続き、いきなり秋になったという感じなので、異常気象が影響しているのでしょうか? 色々調べてみたのですが、よく分かりませんでした。ただ、コスモス絡みのSNSを見ていると、今年のコスモス背が低め、というような投稿をいくつか見かけましたので、きっと何かあるんだと筆者は思っています。

下から見上げる丘の上のコスモスもなかなか良いですョ