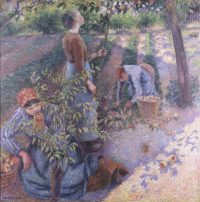

りんごを食べている女性がいますね。

カミーユ・ピサロ(1830-1903)

『りんご採り』1886

【鑑賞の小ネタ】

・この作品は第8回印象派展出品作品

・ピサロは印象派のまとめ役的存在

・ピサロは印象派展に全て参加

・この頃、若手画家スーラの影響あり

・女性の動きと地面の影に注目

ピサロは印象派に深く関わった画家です。印象派のメンバーの中では、年長者だったこともあり、まとめ役的存在でした。温厚な性格で人格者だったようです。そして、8回開かれた印象派展に全て参加したのはピサロだけです。

りんご採りがテーマになっている作品が他にもありました。

『林檎採り、エラニーにて』1888

ピサロは1884年にフランスのエラニーという村に移り住んでいます。アトリエは林檎の果樹園に続く庭の納屋を改装したもので、亡くなる年(1903年)まで制作を続けた場所のようです。

『 View from my Window 』1888

アトリエからの眺めでしょうか? 農園風景が広がっていますね。

1884年エラニーに住み始めた後、1885年にピサロはジョルジュ・スーラ(1859-1891)に出会っています。スーラは新印象派を代表する画家です。ピサロより随分若い画家ですが、とても刺激を受けたようです。 教科書にも載るスーラの有名な作品がこちらです。

ジョルジュ・スーラ( 1859-1891 )

『グランド・ジャット島の日曜日の午後』1884

印象派の筆触分割(原色に近い色を細かく配置)を、科学的にさらに細かく表現した点描技法で描かれています。よく見ると小さな点々がいっぱいです。とても根気のいる作業だったようです。当時、点描技法は周囲から不評でしたが、ピサロの強い推薦により、スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』 は、第8回印象派展に出品されています。 ただ結果的にこの印象派展は、印象派の終焉を象徴するものとなりました。

大原美術館の『りんご採り』の制作年は1886年です。スーラと知り合って1年後ということで、点描技法の影響がかなり見られるものの、1888年の作品ほどではないように思います。ちなみにスーラに出会う前年の作品がこちら。

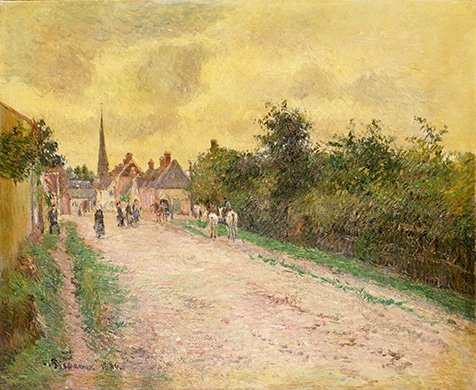

『エラニーの村の入り口』1884

かなり細かいタッチではありますが、完全な点描にはまだなっていないと思います。

ピサロは「大地の印象派」と呼ばれるそうです。確かに、ピサロの作品は空よりも大地が占める割合が多いですね。大原美術館の『りんご採り』に至っては、空が描かれていません。「大地の印象派」としての特徴がとてもよく表れた作品といえます。

大原美術館の『りんご採り』は、 ピサロ自身、そして印象派、新印象派の歴史を語る上で、とても重要な作品であることが分かります。大原美術館にとっても大変思い入れのある作品のようで、児島虎次郎がヨーロッパで収集してきた作品12点と交換してやっと手に入れた作品なんだそうです。(参考資料:大原美術館HP) 他の美術館からの貸し出し依頼もよくあるようですョ。

ところで、 大原美術館の『りんご採り』 の女性たちの動き、どのように見えるでしょうか? りんごを落とす人、拾う人、食べる人。まるで社会の縮図のようだと感じる人もいるようです。また、四角い不自然な影、これは何なんでしょうか?側に大きな建物があるのか、シートが張られているのか等、色々想像できますね。画面右下の葉っぱらしきものの影の中にりんごが落ちているのも気になります。そもそも、影自体が実際のものなのかどうかも謎です。寓意が有るような無いような、興味深い作品ですね。

ピサロはほどなく点描から離れ、印象主義へ回帰します。晩年の作品がこちら。

『モンマルトル大通り、冬の朝』1897

点描技法は見られず、 光や風、空気を感じる 筆触分割の ザ・印象派作品だなと思います。やっぱり印象派のまとめ役ピサロでしたね。