水槽の外観は、こんな感じです。

現在は川魚水槽でもあるので、アクアリウム的には、地味な感じですが、結構気に入っています。時々縄張り争いをしているようですが、みんな元気です。エビも。

コリドラスが5匹いるので、どうしても水が濁ります。底砂をモグモグしながら動き回るので。底砂を細かい石かサンゴにすれば、随分濁り方が違ってくるのは分かっているのですが、どうも抵抗があります。筆者的には、硬いタイプの底砂にすると、コリドラスのヒゲが切れてしまうのではないかと思っています。

見栄えはどうでしょうか?白っぽいサンゴの底砂の方が明るい感じがして華やかになるかもしれませんね。でも筆者は、土のような細かい円い粒の軟らかい底砂を採用するようにしています。ちなみに、水草のためには、土のような底砂の方がいいと思いますョ。土タイプの底砂には養分が含まれていますから。

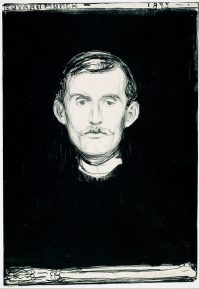

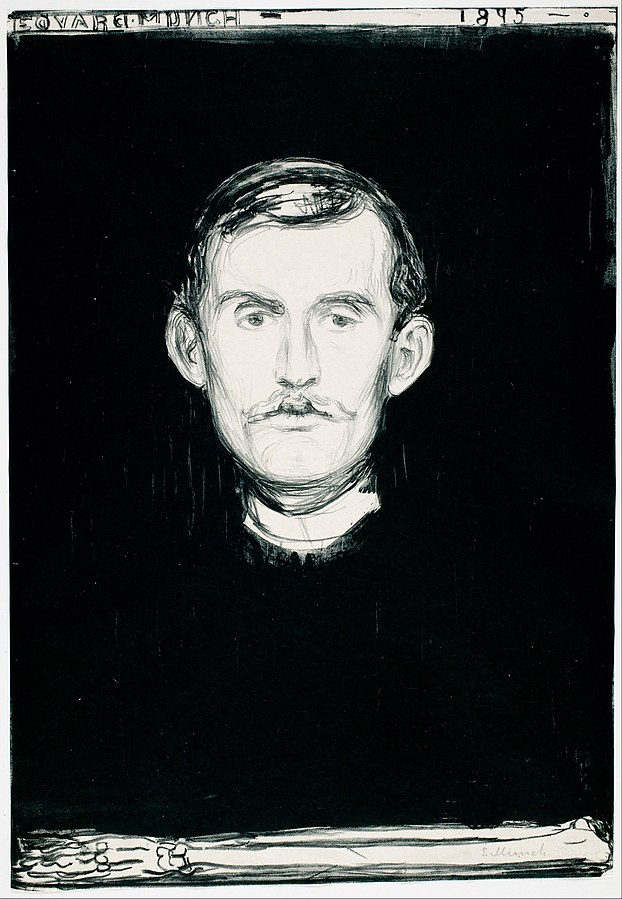

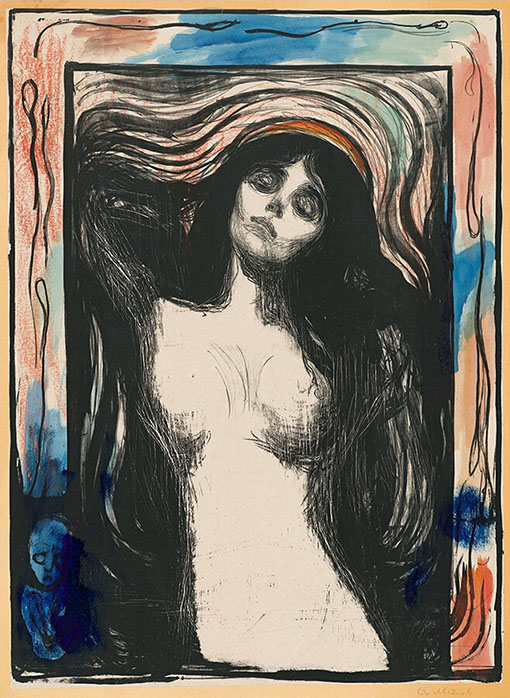

ところで、水槽の上で見切れている額の絵の全貌がこちらです。

フランス・ポスト(1612-1680)

『リオサンフランシスコとフォートモーリス、

ブラジル』1635年から1639年の間

カピバラがいるのに気づいていただけましたか?特にねらったわけではなかったのですが、水槽の中のカピバラみたいな存在のコリドラスと、絵の中のカピバラがマッチしていて、我ながら密かに感心してしまいました。どちらも動きがかわいくて癒し系の生き物だと思います(^-^)

フランス・ポストはオランダの画家で、アメリカ大陸の風景を描いた最初のヨーロッパ人なんだそうです。

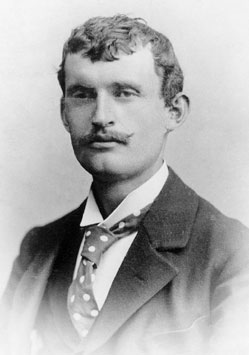

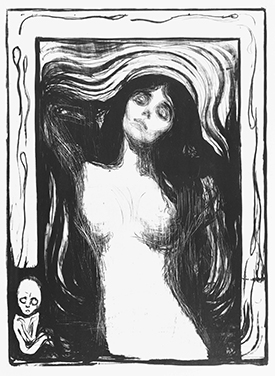

フランス・ポスト(1612-1680)

『ペルナンブーコの風景、ブラジル』1637-1644年頃

筆者は部屋にいくつか額を飾っています。展示替えと称して、額の中のポスター( 筆者の好きな名画のジクレープリント )を時々替えて楽しんでいます。また紹介したいと思います。

サイズS-1-e1592710049216.png)

サイズS.png)