岩のピンク色が印象的ですね。

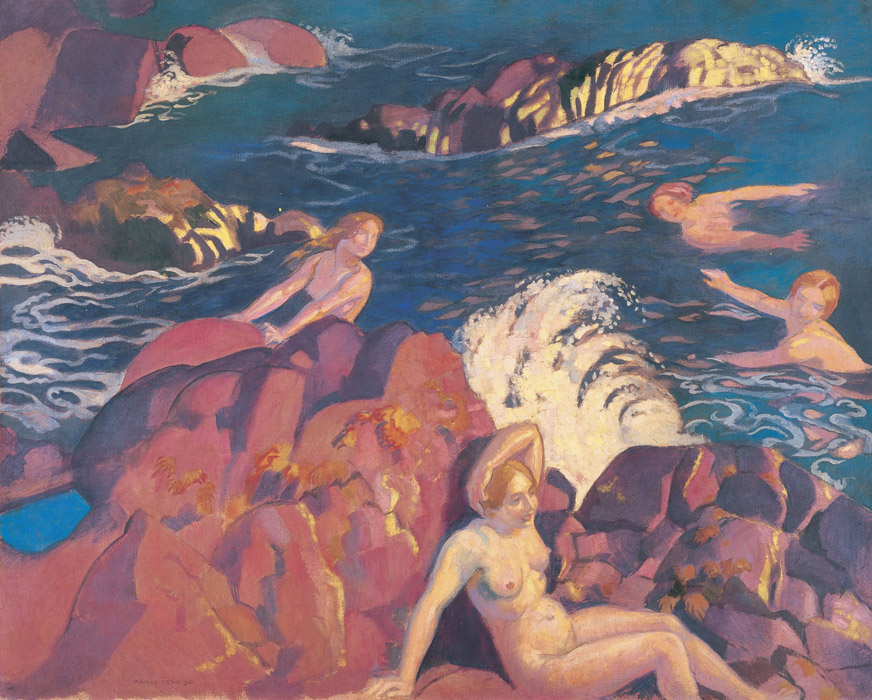

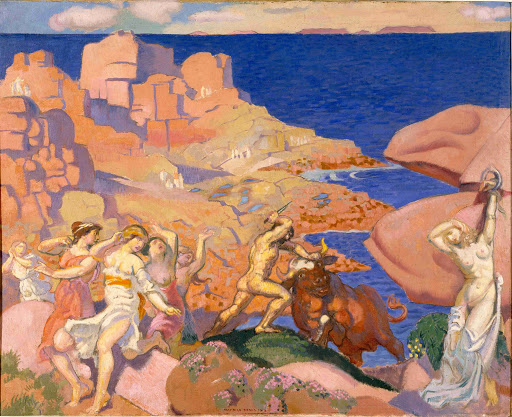

モーリス・ドニ(1870-1943)

『波』1916

【鑑賞の小ネタ】

・波の表現に注目

・この女性たちは誰なのか?

・ドニはナビ派の画家

・装飾芸術や宗教芸術に関心あり

・浮世絵の影響あり

ドニは、1893年にマルタ・ムリエと結婚して7人の子に恵まれています。1919年にマルタが亡くなり、2年後にエリザベス・グラトロールと再婚して更に2人の子をもちました。子ども9人の大家族ですね。一番手前の岩の上の女性は最初の妻マルタでしょうか?生前はドニの絵のモデルをよく務めていたそうです。

ドニは1908年にフランスのブルターニュ地方のぺロス=ギレックという土地に別荘を購入しています。すぐ近くが海岸だったようです。

『水浴』1920

『水浴』は別荘近くの海岸を描いたとものと思われる(参考資料:国立西洋美術館HP)とされています。そうなると、『水浴』で描かれている人々はきっとドニの家族でしょうね。

次の作品は、別荘のすぐ近くのTrestrignel beachです。

『トレストリニェルの岩場』1920

トリストリ二ェ ル海岸の東の端で、後景に見える階段はドニの別荘に通じていて、画中の人々はドニの子どもとその友人達なんだそうです。(参考資料:埼玉県立近代美術館HP)

ドニにとって海がとても身近だったことがよく分かります。大原美術館の『波』も、別荘近くの海岸をイメージして描いたのではないかと思います。

ところで、画中の波に注目してみてください。波の形がくっきり描かれています。波の先端は白い点々になっていますね。そして、波と言えばこれでしょう。

『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』

ドニも浮世絵の影響を受けたということですから、きっとこの作品も目にしていたはず。ちょっと似てますよね。葛飾北斎のこの大波の表現に衝撃を受けたという芸術家はほんとにたくさんいます。

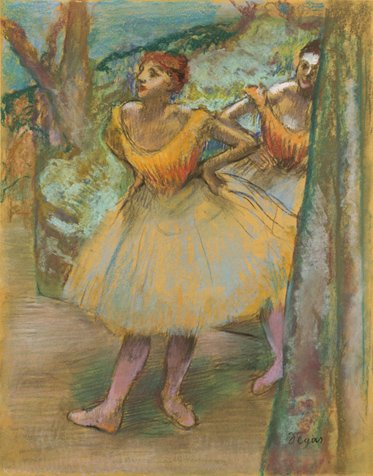

ドニはナビ派の画家です。ナビ派とは、1890年代のフランスにおける後期印象派の1グループで、「ナビ」はヘブライ語で「預言者」を意味するそうです。ドニもそうなのですが、メンバーの多くが熱心なカトリック信者だったようです。写実主義を否定し、芸術の神秘性を主張しています。ポスターや舞台芸術、グラフィック・アート等、幅広く活動しました。そうしてみるとドニの画風は、平面的で装飾的ですね。ドニは壁画やステンドグラスの作品も残しています。

第1次世界大戦(1914年~1918年)後、ドニは、教会の装飾芸術や宗教芸術の復活を唱えています。宗教芸術と言えば、キリスト教やギリシャ神話の世界が思い出されます。ドニのギリシャ神話を題材とした作品をいくつか紹介します。

オデュッセウスはギリシャ神話の英雄です。

『Le taureau de Marathon』1918

日本語で『マラトンの牡牛』です。マラトンは地名で、マラソンの起源となる「マラトンの戦い」があった場所です。この絵は、この地で大暴れしていた牡牛をギリシャ神話の英雄テーセウスが退治している場面を描いたものだと思います。ちなみにこの牡牛、あの有名なヘラクレスに一度捕まえられて、その後この地に放たれた牡牛のようですョ。

ここで、色使いに注目してみてください。ギリシャ神話をテーマとした作品と大原美術館の『波』、ピンク色と青色(水色)が基調で、似ていると思いませんか? そうだとすると、もしかしたら『波』のテーマも神話の世界なのかもしれません。改めて見てみると、手前の女性は人に見えますが、後方の海の中を泳ぐ3人の女性は、どうも人っぽくないように思うのです。人というよりは、なんだかスイスイ泳ぐ人魚のような…。

真相は分かりませんが、おもしろいですね。