美観地区の『高砂橋』(投稿記事、美観地区の『高砂橋』)の上から倉敷川周辺を眺めている時に気が付きました。

写真👆奥に写っている欄干が特徴的な橋は『前神橋』(過去記事、美観地区の『前神橋』)です。手前の樋門(ひもん)の造形が見事だなぁと思いながら眺めていた時のことです。(※この樋門は美観地区を流れる倉敷川の水位を調節しています。)

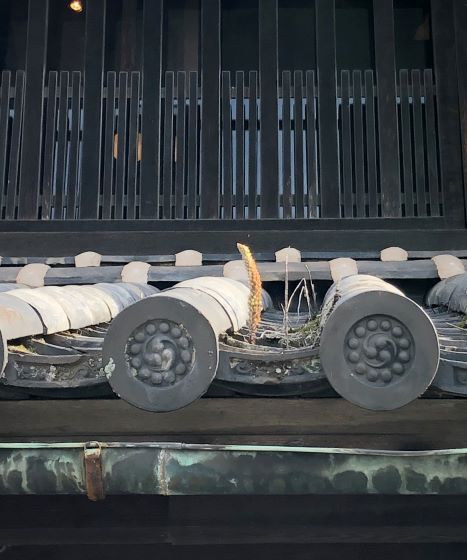

車のハンドルみたいなのが2つあるのが分かるでしょうか? どうも普通の形ではない感じがしたので近くに寄って見てみることにしました。立派な石の階段がちゃんとありましたので。

なんと龍の彫刻が施されているではありませんか! 『今橋』(過去記事、美観地区の『今橋』)や『前神橋』(過去記事、美観地区の『前神橋』)に、龍がデザインされているのは過去記事で紹介した通りなのですが、ここにも龍がいたんですね✨

「前神樋門」「竣工 昭和六十三年三月」となっています。比較的新しいものなのに、コンクリートではなく石造りで、しかもハンドル部分には龍の彫刻が施されているんです。きっと美観地区に馴染むよう設計されたものなんでしょうね。違和感なくバッチリ溶け込んでいました👍

大事に保存、管理されている倉敷美観地区です(^-^)